- · 现代哲学版面费是多少[06/30]

- · 《现代哲学》投稿方式[06/30]

- · 《现代哲学》期刊栏目设[06/30]

从齐白石山水画看中国绘画的现代性(2)

作者:网站采编关键词:

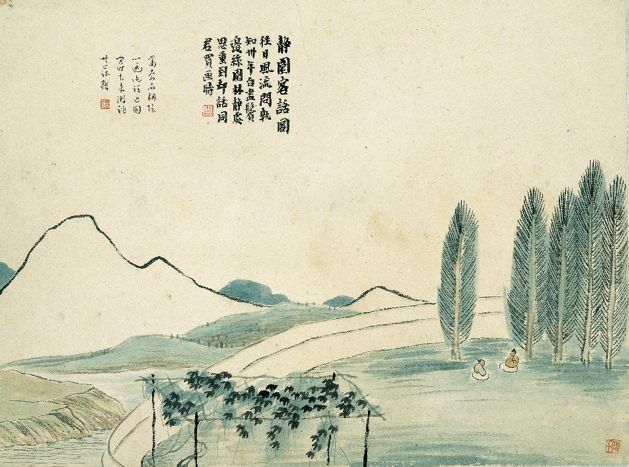

摘要:石门二十四景之静园客话图齐白石 1910年辽宁省博物馆藏 有关资料证明,白石老人“衰年变法”之初,除了陈师曾、林风眠、徐悲鸿外,北京绝大多数传统

石门二十四景之静园客话图齐白石 1910年辽宁省博物馆藏

有关资料证明,白石老人“衰年变法”之初,除了陈师曾、林风眠、徐悲鸿外,北京绝大多数传统派画家对齐白石的画都不以为然。白石老人自己在《白石诗草》中就曾写道:“余画山水,时流诽之,使余几绝笔。”如周肇祥曾指斥齐白石“不守古法”,属“野狐参禅”。

民国时期的北京画坛,在强势的西方文化冲击及五四新文化运动的推波助澜下,使得传统绘画一统的局面被打破。当时画坛许多有识之士普遍认同康有为(1858-1927)、陈独秀(1879-1942)对因袭“正统派”末流摹古之风的批判,但是同时亦致力于中国画的振兴,主张保存国粹的京派画家在画坛仍独占鳌头,其中又以“中国画学研究会”为核心。这一绘画群体极度认同对古典学习的意义,提倡以山水画为基础,从“仿古”中寻找新的理念,最知名的就是“北京大学画法研究会”導师胡佩衡所提的“古法写生”。

齐白石的家乡并无高山,在北京定居之前,齐白石曾游历桂林、华山、庐山、等,像《宋法山水图》《桂林山》这样巨幅的奇特山水景观,多是以记忆中残留的风景作图而成之作。画中更为新奇的是,独特的山块配置表现手法,而此类似的巨障山水画法也可在早年的《借山图》中可以窥见一般,虽然笔意完全不同。陈师曾等国粹派画家在中国画学研究会除了倡导学习明末清初的独创主义者外,也力追宋元大师的风格。此外,民初改良派“羊城中间派”(即岭南派)的画家高剑父(1879-1951)因为受到日本画的影响,主张吸取各国科学的技法以使中国画现代化的同时,也提倡要学习古典的精神气韵,理趣兼到,因而有“新宋画”的诞生。白石老人此类独特的巨障山水,可以说是集各家之大成,且呼应了20世纪初中国山水画的时代风格。

据白石老人日记:余以舊破纸二尺长画山水,着紫色桃花最多。陈师曾为余携去日本,卖价二百五十元。使余且愧,尤觉不能舍此画也。

齐白石的师友墨妙与其早期绘画的发展

1919年作 借山图

1927年7月,林风眠辞去国立艺专之职,并在当时大学院院长蔡元培(1868-1940)的任命下,于杭州成立了西湖国立艺术院,法国教授克罗多也随着林风眠到杭州开始了新的美术教育。

1925年作 松山图

1924年作 长沙图

中国画学研究会和北京大学画法研究会是北京当时重要的社团组织,这两个团体的核心骨干陈师曾、金城(1878-1926)、姚华、胡佩衡等人都与齐白石有密切交往。他们虽然都是主张保存国粹,发扬优秀传统,且十分重视传统文人画对精神品位的追求和性灵个性的抒发,但并没有反对师造化,也没有因此反对适当学习西法。众所周知,1921年1月,陈师曾在北大画法研究会的《绘学杂志》上发表了白话文《文人画的价值》(后来以文言文重写并改名为《文人画之价值》),该文可以说是陈师曾对陈独秀与康有为等对文人画攻击所作的回应。在文中,陈氏提出:文人的不求形似,正是画的进步,何以见得呢?……再说西洋人的画是极讲形似的,现在的新派的画,全然打破从来的规矩,所谓未来派立方派这又像甚么东西,不懂得的岂不反以为可笑,以为可怪吗?

齐白石 杨柳山居图

1917年,因为湖南连年兵乱,齐白石辞别父母妻子,独身前往北京卖画,先住友人郭葆生家,后因复辟之变,到天津租界避难,六月底才又返回北京。这是齐白石生平第二次到北京,也在此期间认识了陈师曾、陈半丁和姚华等人。陈师曾特别喜爱齐白石的《借山图册》,认为它与众不同,画格很高,其有诗题《借山图》:囊于刻印知齐君,今复见画如篆文。束纸丛蚕写行脚,脚底山川生乱云。齐君印工而画拙,皆有妙处难区分。但恐世人不识画,能似不能非所闻。正如论书喜姿媚,无怪退之讥右军。画吾自画自合古,何必低首求同群。

1922年(齐白石58岁))可以说是白石老人艺术生涯重要的转折点。那年春天,陈师曾跟齐白石说日本两位著名画家荒木十亩和渡边晨亩来信邀他带作品,参加在东京府商工奖励馆举办的第二届中日联合绘画展览会,叫齐白石预备几幅画。齐白石因为在北京卖画的状况不甚好,有此机会,他当然乐于遵从,就画了几幅山水画,让陈带去。

文章来源:《现代哲学》 网址: http://www.xdzxbjb.cn/zonghexinwen/2022/0909/889.html